熊本県は阿蘇の草原、天草の海、荒尾の干潟などの豊かな自然に恵まれ、希少な生きものがたくさん生息・生育しています。

そんな熊本県の自然や生きものに関する情報を紹介します。

そんな熊本県の自然や生きものに関する情報を紹介します。

生物多様性

生物多様性という言葉を知っていますか?

ある地域に住んでいる全ての生きものと周囲の生活環境のまとまりを生態系といいます。

生物多様性とは、様々な生態系の中で、いろいろな生きものや個体が互いに複雑な関係を持ちながら生活している状態を表す言葉です。

生物多様性には、3つの要素の多様性があります。

- ①遺伝子の多様性

- 同じ種類の生きものでも、個体ごとや地域ごとに形や習性などの違いがあることです。

- ②種の多様性

- 様々な種類の生きものが複雑に関係しあいながら、生息・生育していることです。

- ③生態系の多様性

- 森林や草原、河川や干潟などタイプの違う「生態系」は、生息・生育している生きものの種類やその相互関係がお互いに異なっています。様々な生態系があることによって、種の多様性も維持されます。

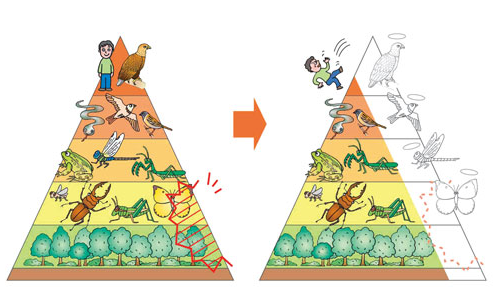

上図の生態系ピラミッドのように、全ての生きものは他の生きものとお互いに支えあいながら生きています。

例えば、特定の地域で、ある種類の昆虫や植物が減った場合、食物連鎖などの影響により他の生きものも減り、生態系全体の危機に繋がります。

人も他の多くの生きものに支えられて生きていますので、生物多様性が健全に維持されなければ生きていけません。

例えば、特定の地域で、ある種類の昆虫や植物が減った場合、食物連鎖などの影響により他の生きものも減り、生態系全体の危機に繋がります。

人も他の多くの生きものに支えられて生きていますので、生物多様性が健全に維持されなければ生きていけません。

生物多様性の恩恵

私たちは生物多様性によってさまざまな恩恵を受けています。その素晴らしい恵みを「生態系サービス」といい、大きく分けて4種類があります。

- ①基盤サービス ー生命存立の基盤となるサービスー

- 生物は、私たちの生存に欠かせない酸素の供給や二酸化炭素の吸収、気温や水供給の安定、窒素やリンなどの栄養塩の循環、土壌の形成などの役割を果たしています。

- ②供給サービス ー有用な生物資源としてのサービスー

- 人が生きる為の資源として、食料や衣料、木材、薬の原料などを提供してくれます。

- ③文化的サービス -豊かな文化の根源となるサービスー

- 風景に感じる安らぎや、地域の文化の形成などに影響を与えています。

- ④調整サービス ー暮らしの安全性の基盤となるサービスー

- 水質の浄化や気候を調節したり、自然災害を和らげる働きがあります。

生物多様性の危機

地球上に生命が誕生して以来、多くの種が生まれ、一方で絶滅してきました。しかし、その絶滅のスピードは近年加速しています。生物多様性の危機は4つに整理されています。

- ①第一の危機

- 人間活動や開発など人が引き起こす負の要因によるもの。

- ②第二の危機

- 自然に対する人間の働きかけが減ることによるもの。

- ③第三の危機

- 外来生物や化学物質などを人が持ち込むことによるもの。

- ④第四の危機

- 地球温暖化をはじめとした地球環境の変化によるもの。

【参考文献】

生物多様性くまもと戦略2030(令和5年3月策定)

熊本市生物多様性戦略(平成28年3月策定)

希少な生きものたち

熊本県指定希少野生動植物

熊本県では特に絶滅の危機に瀕している種を「熊本県指定希少野生動植物」に指定し、県内全域において捕獲、採取、殺傷や損傷が禁じられています。

希少な動植物を守ることは、熊本の豊かな自然環境を守ることです。

違反した場合は、県条例により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

(熊本県指定希少野生動植物の詳細希少野生生物保護リーフレット)

国内希少野生動植物種

国内希少野生動植物種は、国内全域において捕獲、採取、殺傷、損傷が禁じられています。

違反した場合は、法律により5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられることがあります。

【参考文献】

希少野生生物保護リーフレット(熊本県自然保護課 平成28年作成)【写真提供】

熊本県自然保護課:アズマイチゲ、オオルリシジミ、マツモトセンノウ

足利 直哉氏:クマタカ

松井 英司氏:マルコガタノゲンゴロウ

希少野生生物保護リーフレット(熊本県自然保護課 平成28年作成)【写真提供】

熊本県自然保護課:アズマイチゲ、オオルリシジミ、マツモトセンノウ

足利 直哉氏:クマタカ

松井 英司氏:マルコガタノゲンゴロウ

外来生物の危機

外来生物とは、本来生息していなかった地域に人間の活動によって持ち込まれた生物を外来生物といいます。外来生物が与える影響は、以下のようなものがあります。

- ①日本固有の生態系への影響

- 在来種(もともとその地域にいる生物)を食べる。在来種の生育環境を奪ったり、えさの奪い合いをする。

近縁の在来種と交雑して雑種をつくる。感染症を媒介する。 - ②人の生命・身体の影響

- 毒をもっている外来生物にかまれたり、刺されたりする危険がある。感染症を媒介する。

- ③農林水産業への影響

- 農林水産物を食べる。畑を踏み荒らす。

【外来生物被害予防3原則】

- ①入れない~悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

- ②捨てない~飼っている外来生物を野外に捨てない

- ③拡げない~野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

【参考元】

環境省ホームページ「日本の外来種対策」

【写真提供】

熊本県自然保護課:オオキンケイギク、セアカゴケグモ

熊本市動植物園:アライグマ